プラモデルを作っていく中で誰もがやってみたいと思うのが作った作品の塗装ではないでしょうか。でも、実際には塗装をやってみようとしてもどんな塗料を買えばいいのか?どんな道具を買えばいいのか?わからないことって多いですよね。

今回はそんな塗装の基本とも言える、プラモデルの塗装に必要な塗料について解説をしていきます。

プラモデル用の塗料は何種類か存在していますが、比較的入手しやすい物をチョイスして、それぞれの塗料の長所や短所についてご案内していきますので、塗装を始める際の参考にしてみてください。

最後には実際の塗装方法やそれに必要な道具についても触れていますので、合わせてご覧下さい。

目次

1、模型で使われる塗料の種類

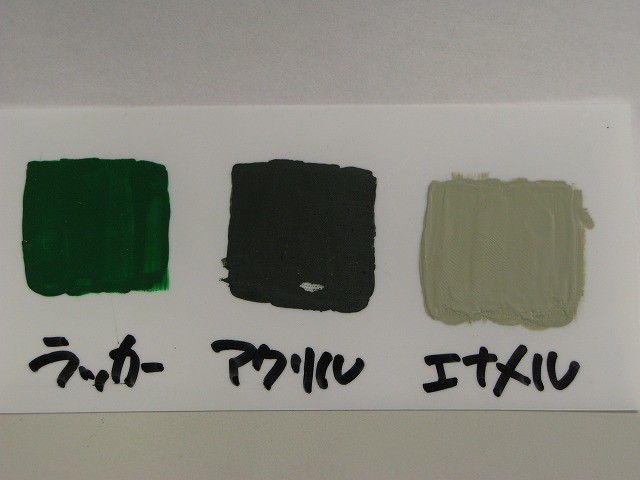

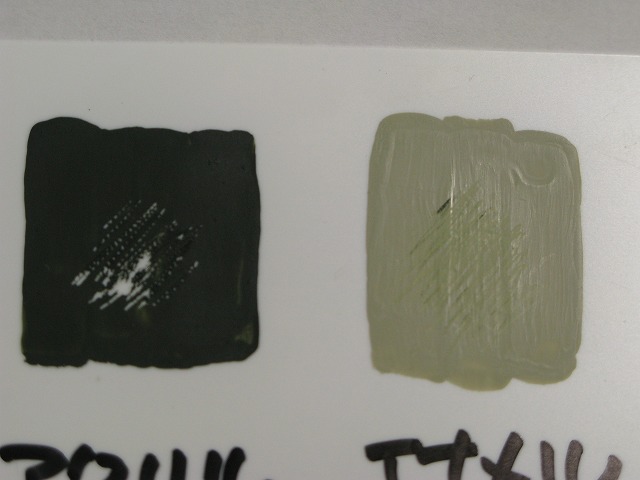

プラモデルなどの模型の塗装に主に使われる塗料は「ラッカー」「アクリル」「エナメル」の3種類になります。

それぞれの塗料には一長一短がありますので、塗料の特徴を把握することで、塗装作業を効率よく進めることが可能です。

2.何にでも使える万能選手「ラッカー塗料」

もっとも一般的に使用されている塗料がラッカー塗料になります。

乾燥の速さ、塗料の伸びの良さなど、エアブラシや筆どちらでも使い勝手が良く。

乾燥後の塗膜の強さ。そして、艶や発色の良さなどでもっとも人気のある塗料と言えます。

ですが、その反面シンナー臭がかなり強いのでマスクの着用や換気などをしっかりしないと体調を崩す恐れがあります。また、臭いがありますので、家族のいる方は特に注意していただいたほうが良いと思います。

| 乾燥の早さ | 早い |

| 発色 | 艶が共にいい |

| 塗料の伸び | 伸びがよく筆でもムラが出にくい |

| 塗膜の強さ | 3種類の中で一番強い |

| 塗料の食いつき | 食いつきがいい |

| 臭い | シンナー臭が強い |

2-1.ラッカーの良い点

エアブラシ塗装であれば数分で乾燥するので、すぐにマスキングテープ貼ることもできます。

ただ、乾燥が早い性質もあるため、状況によってはリターダーと呼ばれる乾燥を遅らせる溶剤を混ぜて使用した方がいい場合もあります

2-2.ラッカーの悪い点

同じラッカー同士であれば筆塗で何度も同じところを塗らない限りは下地を溶かすことはありませんが、下地にラッカー以外の塗料を使用している際には下地の塗装を溶かしてしまう恐れがありますので注意が必要です。

2-3.主な使用用途

プラモデル全般に使用が可能です。

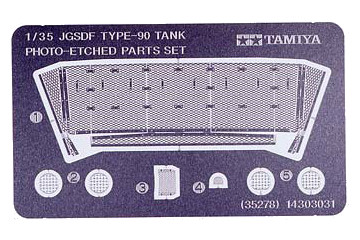

艦船や戦車の模型などに使用されるエッチングパーツなどの金属製の部品への塗装はそのままでは食いつかずに剥がれてしまいますが、各社から出ている塗料の定着を目的としたプライマーを使用することで金属表面と塗料との密着度を上げて食いつかせる事が可能です。

砲塔後部の金属製のかごの部分などに使用します。(画像出典:タミヤ)

2-4.代表的な商品

|

|

|

3.低刺激臭で水洗いも可能「水性アクリル」

有機溶剤が少ないので、ラッカー塗料の臭いが駄目な方におすすめなのがアクリル塗料です。

発色や塗膜の強さなど、ラッカーよりも劣る部分はありますが、乾燥前であれば使用した筆や道具を水で洗うことが可能な点や、なによりも溶剤が少ないので臭いが抑えられ、体に害のある成分も少ないので、家族やお子様、同居人への影響を考えられる方におすすめします。

| 乾燥の早さ | 遅い |

| 発色 | 発色や艶はラッカーよりも劣る つや消しはの仕上がりがキレイ |

| 塗料の伸び | 伸びが悪く筆塗り時にムラが出やすい |

| 塗膜の強さ | それほど強くない |

| 食いつき | あまり良くない |

| 臭い | それほどきつくない |

3-1.水性アクリルの良い点

臭いは抑えられていますが、使用時には換気やマスクの着用は忘れずに。

ラッカー塗料では洗浄には溶剤を用いるため、その点でもシンナー臭や溶剤の影響を抑えた塗装が可能となります。

ちなみに乾燥してしまうと水洗いはできませんので、その際は溶剤を使用しての洗浄が必要となります。

水性の塗料が使い終わって空になった場合には、空き瓶をそのまま水道水で洗うことでキレイに洗浄できるので、瓶の再利用が可能です。

発色ではラッカーに劣る部分がありますが、光沢感の無いつや消しカラーに関してはアクリルのほうがしっかりと艶が抑えられてキレイな仕上がりになります。

艶ありや艶なしの判別は塗料瓶に書かれているカラー名やラベルの表記で判断が可能です。購入の際にはラベルの表記を注視してみて下さい。

「Mr.COLOR」と「ガイアカラー」はラベル部分に光沢や半光沢の表記が入っています。

タミヤの製品には光沢などの表記はありませんが、カラー番号の表記でFがついている物はフラット(つや消し)になります。

3-2.水性アクリルの悪い点

回避方法としては塗装前に塗装する部分の表面を紙やすり等で少し荒らしたり、定着力を上げるプライマーの使用などがあります。

回避方法としてはうすめ液を混ぜて濃度を変えてみたり、乾燥を遅らせる事ができるリターダーを混ぜることで多少の改善はできますが、その分乾燥に時間を掛ける必要があります。

3-3.主な使用用途

プラモデル全般に使用できます。

つや消しの仕上がりが綺麗なため、戦車や艦船などの光沢を必要としないモデルに向いています。

3-4.代表的な商品

|

|

4.汚し塗装やスミ入れで活躍「エナメル塗料」

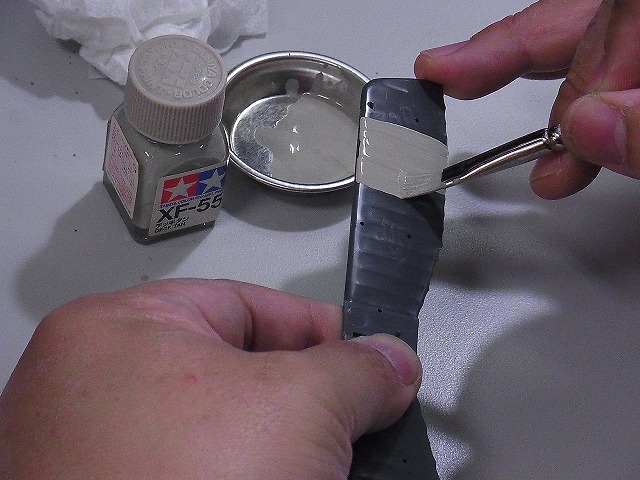

塗装後の細かな部分の筆塗りや、ウェザリングやウォッシングと言った汚し塗装によく用いられているのがエナメル塗料です。

塗料の伸びがよいので筆塗り時の塗りムラがでにくく、発色や光沢が良いので昔から愛用している方が多い塗料です。

下地の塗料を溶かす恐れがないので、全体の塗装が終わったあとの重ね塗りなどによく使用される事が多く、塗りを間違ったりハミだしてしまっても、エナメル用の溶剤を用いればエナメルの部分だけを消すことが出来るので重宝されています。

| 乾燥の早さ | 3種類の中で1番遅い |

| 発色 | 発色や光沢がいい メタリックカラーの金属感がとくにいい |

| 塗料の伸び | 伸びがよく、筆塗りでのムラがでにくい |

| 塗膜の強さ | 弱い |

| 食いつき | あまり良くない |

| 臭い | 灯油のような臭い |

4-1.エナメルの良い点

エナメル塗料は伸びがよく、乾燥も遅いため、筆塗り時に塗料が自重で拡がってくれるのでムラが出にくい特徴があります。

また、うすめ液で濃度を薄めた物を使用してプラモデルの凹モールドに塗料を流し込むスミ入れ作業に使用されている方も多いです。

そのため、基本塗装後の凹モールド(溝)へのスミ入れや細かい部分の塗装、使用感やサビなどを演出する汚し塗装(ウェザリング)に向いています。

エナメルは専用の溶剤を使用することで下地を溶かさずにエナメル塗料だけを拭き取ることができるので、修正も容易に行うことが可能です。

4-2.エナメルの悪い点

換装までに時間がかかるため、乾燥したように見えても中はまだ換装していない場合があり、その状態で触れると指紋の跡が付いてしまう場合があります。

回避する方法としてはテンションが掛かっている部分が割れやすいので、組む際にダボを加工してテンションを弱めたり、ダボを使用しないでパーツ自体を接着剤で固定してしまう。または、使用時に溶剤で薄める際に速乾性のエナメル溶剤を使用して、侵食しきる前に乾燥させてしまう方法もあります。

4-3.主な使用用途

塗膜が弱いので下地には向いていないため、広い範囲の塗装よりも部分塗装に向いています。

その他にも伸びの良さを利用したスミ入れ作業や、汚し塗装(ウェザリング)などにもよく利用されています。

4-4.代表的な商品

|

|

5.各塗料の相関関係

塗料の中には溶剤が含まれていて、この溶剤は下地で塗られている塗料などを溶かしてしまう場合があります。

そこで、簡単ではありますが各塗料の相関関係についてまとめてみましたので、重ね塗りをする際には参考にしてください。

| 重ね塗りする塗料→ | ラッカー | アクリル | エナメル |

| ↓下地塗料 | |||

| ラッカー | 重ね塗り可能 筆塗り時に下地を溶かす恐れ | 重ね塗り可能 | 重ね塗り可能 |

| アクリル | 不可 | 重ね塗り可能 筆塗り時に下地を溶かす恐れ | 重ね塗り可能 筆塗り時に下地を溶かす恐れ |

| エナメル | 不可 | 重ね塗り可能 | 重ね塗り可能 筆塗り時に下地を溶かす恐れ |

ラッカーは塗膜が強いため、ラッカーを下地として他の塗料で重ね塗りするのがベストかと思います。但し、筆塗りでラッカーにラッカーで重ね塗りする場合にはラッカー自体が表面を溶かす性質がありますので筆で何度も塗ったりしていると下地が溶け出す恐れがあります。

エアブラシであれば薄く塗布することが可能ですので、重ね塗りが可能なものであれば特に問題なく重ね塗りは可能です。

重ね塗りする際には、下地はしっかりと乾燥させた上での作業をおすすめします。乾いたようでも、溶剤の臭いがしているうちはまだ乾燥しきれていませんので、乾燥には十分な時間を掛けたほうが、その後の作業をスムーズに進めることが可能です。

6.うすめ液・溶剤

販売されている状態の塗料は濃度が高く、そのままでは使用できない物もあり、そういった場合にはうすめ液と呼ばれる専用の溶剤で薄めて(希釈)使用する必要があります。

希釈率は塗料により変わってきます。

ほとんどの塗料は”エアブラシで使用する場合には塗料1に対してうすめ液1~2”、”筆塗りの場合にはそのままを使用し、伸びが悪いと感じたらうすめ液を若干入れる”で対応が可能です。

メーカーによっては希釈率を公開しているメーカーもありますので使用前に一度調べてみてもよろしいかと思います。

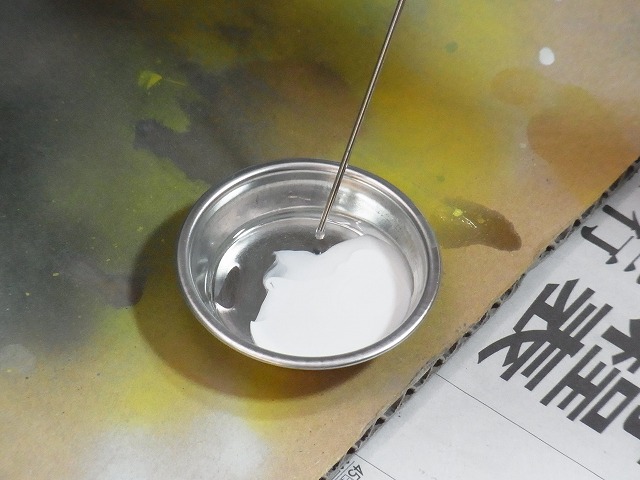

希釈率については厳密にコレだと言うものが存在せず、実際に塗装をされている方も経験則や感覚的な物で判断をされている方が多いところです。これについては何度か塗装をしていると塗料皿や攪拌している棒への塗料の残り方などで希釈の状況がわかるようになってきますので、塗装の際には注視してみて下さい。

溶剤は対応した溶剤の種類さえ合えば他社製品に対しても使用することは可能ではありますが、相性等の兼ね合いもありますので、本塗装で使用する前に一度、ちゃんと希釈する事ができるのか試す事をおすすめします。一番間違いがないのは同じメーカーの物同士で使用するのがベストです。

6-1.ラッカー系塗料用

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6-2.水性アクリル系塗料用

|

|

|

|

6-3.エナメル塗料用

|

|

|

6-4.塗料剥がし

塗装を失敗してしまった場合、うすめ液で拭き取ったり、紙やすりで削ったりして塗料を落とす方法もありますが、以下のような塗料を剥がすための専用の溶剤も販売されています。

|

|

|

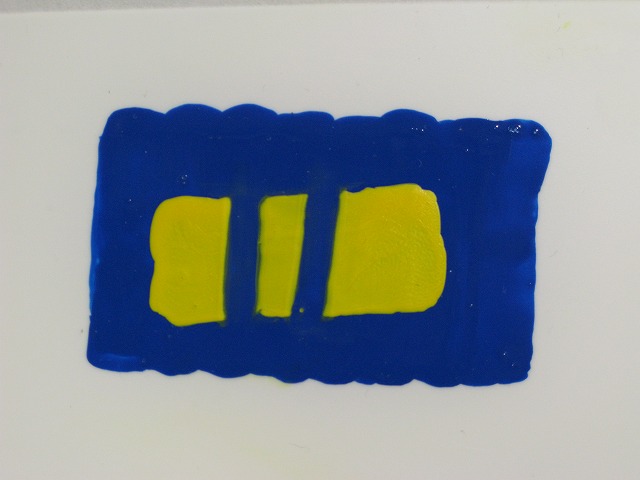

タミヤのアクリル塗料を厚めに塗って一晩乾燥させてみました。

右下のモールド(溝)の部分にも塗料が入っている状態です。

ビニール袋にいれて溶剤(ガイアノーツ ガイアペイントリムーバーR)を入れてから5分ほど経過した状態。

すでに塗料が溶けてきています。

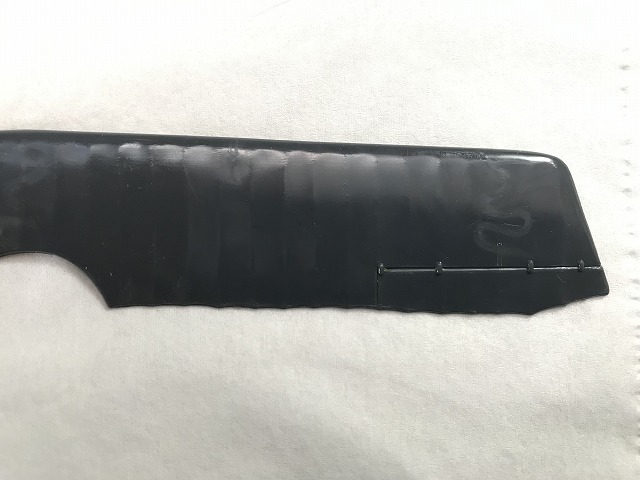

上記から更に5分経過して合計10分ほど放置して、袋から出してみた状態。

すでに殆どの塗料は剥がれているのがわかります。

ティッシュ等で拭き取ったらキレイに塗料が剥がれました。

素体のプラスチックにも特に溶けたりした形跡はありません。

7.塗装方法、それに必要な道具

今までは塗装を行う前段階として、使用する塗料について説明をしてきましたが、最後に簡単にではありますが実際の塗装の方法について触れてみたいと思います。

7-1.エアブラシ塗装

エアブラシはコンプレッサーで圧縮した空気を、ハンドピースで塗料と共に吹付ける塗装方法です。(コンプレッサーの代わりにガス缶を用いる場合もあります)

塗料を薄く均一に塗装することが可能で、グラデーション塗装なども容易に行うことが可能です。

エアブラシのシステムについてですが、写真の向かって右側にあるのが圧縮空気を生成するコンプレッサー、左側は専用のスタンドとトレイ、下の方にあるメーターは圧力を調整するレギュレーター、左上にあるのが塗料を吹き付けるハンドピースになります。

流れとしては、コンプレッサーで圧縮された空気をレギュレーターで調整して、ハンドピースでその圧縮された空気を利用して塗料を吹き付けて塗装を行います。

エアブラシは吹付け時の風の強さや、塗料の吹き付け量の調整など、使用する塗料や塗装内容に合わせて細かな調整が可能です。

操作には慣れが必要な部分はありますが、塗装と言うと大半の方がこのエアブラシで塗装を行っていると言っても過言ではありません。

最初に道具を揃えるためにそれなりの費用が必要となります。

・塗料の吹き出し量を調整できるので、塗膜の厚さをコントロールできる。

・エアーブラシだから可能なグラデーション塗装などの様々な技法がある。

・色を混色したり、濃度調整ができる。

・重ね塗りが容易にできる。

・薄く吹くことで乾燥に時間がかからない。

・塗装環境を整える必要がある。

・塗装後の用具のメンテナンスに手間がかかる。

・環境によってはコンプレッサーからでる音や振動の対策が必要。

7-2.筆塗り塗装

もっとも初歩的な塗装方法が筆塗りになります。

最初に道具を揃える費用も安価で抑えることが出来るため、はじめて塗装をやってみたいと思う方にはおすすめです。

筆塗りの場合には塗料を均一に塗っていく技術が必要になってきます。何度やっても筆の塗りムラができてしまうのであれば、塗料の中に乾燥を遅らせる「リターダー」と呼ばれる溶剤を混ぜて、わざと乾燥を遅らせてみることをおすすめします。

乾燥までに時間がかかるため塗ったあとの扱いが大変ではありますが、塗ったあとに塗料が自重で均一に拡がっていってくれるので、塗膜が均一になり光沢感もでてきます。

・必要な道具が少ないため比較的手軽に始めることができる。

・下地を溶かす可能性があるため重ね塗りが難しい。

・塗りムラが出やすい。

・広範囲の塗装には向かない。

7-3.缶スプレー塗装

瓶の塗料のようにうすめ液で薄める等の必要性がなく、買ってすぐに使用できるため最も手軽な塗装道具と言えます。

吹き出し量の調整は出来ないため、細かな塗り分けは難しいですが、主にはカーモデルの車体や、戦車のボディのような範囲の広い部分への塗装によく使用されています。

エアブラシと比較した時に、缶スプレーは色を混ぜることが出来ないため、色は製品の色その物となります。また、塗料の吹き出し量も多いため全体的に塗膜が厚めになりますが、乾燥までの間に塗料が拡がっていくので、エアブラシよりもキレイな光沢面に仕上げることも可能です。

缶スプレーはタミヤやクレオスなどから出ていますが、タミヤのスプレーは正確には2種類存在しているので買う際には注意が必要になります。缶のデザインがよく似ているため、簡単な見分け方はカラー表記の始まりがTS・PSかの違いになり、それぞれの使用用途は以下のとおりです。

TS=プラモデルなどのプラスチック用

PS=ラジコンなどのクリアーボディに使われているポリカーボネート用

ポリカーボネート用のスプレーをプラスチックに使用しても、すぐに剥がれてしまい定着はされませんので、購入の際には注意して下さい。

・キレイな光沢面が作りやすい。

・吹き出し量の調整が出来ないため、塗装面が厚くなりがち。

・乾燥までに時間がかかる。

・缶が冷えているとうまく気化されず、安定した吹き出しができない。

・長時間使用すると缶自体が冷えてしまい安定した塗装ができない。

7-4.ガンダムマーカーエアブラシシステム

2018年の春に発売されたばかりの商品ですが、比較的評判が良いのでご紹介します。

「ガンダムマーカーエアブラシ」は既存のペンタイプのガンダムマーカーを取り付けて、塗料として吹き付けられる商品となります。

エアーブラシと比較すると性能的には劣りますが、塗装後はペンを交換するだけで次の色を塗装できるので都度のクリーニングの手間がなく、かなり手軽に塗装が可能です。

ただ、ガス缶を使用しますのでガス缶のランニングコストを考えると割高かもしれませんが、頻繁に塗装をするわけでなければ、エアーブラシの入門用としてもおすすめです。(同社から出ている別売りのコネクタを使用することで、コンプレッサーを取り付ける事も可能です)

・グラデーション塗装などのエアーブラシの技法が使える。

・塗料の希釈等は必要ないため、手軽に塗装を行うことができる。

・エアブラシに比べ初期費用が安くはじめられる。

・塗装後のクリーニングが簡単に行える。

・マーカーの芯部分を専用のものに交換する必要がある。

・色を混ぜることはできない。

・ガス缶が冷えているとうまく気化されず、安定した吹き出しができない。

・長時間使用するとガス缶自体が冷えてしまい安定した塗装ができない。

・マーカーの替芯やガス缶などランニングコストがかかってしまう。

8.まとめ

今回は塗装には欠かすことの出来ない塗料について解説をしてみました。

御覧頂いたとおりで塗料には一長一短があり、目的によって塗料を選んで頂く事で失敗を回避して頂くことが出来ますので、参考にして頂ければ幸いです。

正直、自分もはじめて塗装するときに何を買えばいいのかわからずに、店頭にあったタミヤのポリカーボネートスプレーを買ってしまって泣きそうになったのをこの記事を書きながら思い出しました・・・ (あの時、店のおばちゃんが止めたのを聞いておけばよかったと大後悔)

でもそのトラウマ失敗のおかげで、今でも塗装前に表面を軽く紙やすりでヤスって荒らしたり、乾燥後の定着に不安があれば定着用のプライマーを吹いてみたりと、塗装前の下準備は欠かしません。

塗装については経験を積み重ねることで、塗料の濃さであったり、塗り方の技術が上達して行く部分もありますので、失敗しても諦めずに頑張ってみて下さい。

『GSIクレオス Mr.カラー』

『GSIクレオス Mr.カラー』 『ガイアノーツ ガイアカラー』

『ガイアノーツ ガイアカラー』 『タミヤ ラッカー塗料』

『タミヤ ラッカー塗料』 タミヤ アクリル塗料ミニ

タミヤ アクリル塗料ミニ GSIクレオス 水性ホビーカラー

GSIクレオス 水性ホビーカラー タミヤ エナメル塗料

タミヤ エナメル塗料 ガイアノーツ ガイアエナメル

ガイアノーツ ガイアエナメル GSIクレオス Mr.カラーうすめ液

GSIクレオス Mr.カラーうすめ液 GSIクレオス Mr.レベリングうすめ液 エアブラシ用

GSIクレオス Mr.レベリングうすめ液 エアブラシ用 Mr.ラピッドうすめ液

Mr.ラピッドうすめ液 Mr.リターダーマイルド

Mr.リターダーマイルド  タミヤ・ラッカー溶剤

タミヤ・ラッカー溶剤 タミヤ・ラッカー溶剤 (リターダー入り)

タミヤ・ラッカー溶剤 (リターダー入り) タミヤ ペイントリターダー (ラッカー塗料用)

タミヤ ペイントリターダー (ラッカー塗料用) T-01 ガイアカラー薄め液

T-01 ガイアカラー薄め液 T-08 リターダーMAX

T-08 リターダーMAX T-09 メタリックマスター

T-09 メタリックマスター GSIクレオス 水性ホビーカラーうすめ液

GSIクレオス 水性ホビーカラーうすめ液  タミヤ アクリル溶剤特大

タミヤ アクリル溶剤特大 タミヤ ペイントリターダー (アクリル塗料用)

タミヤ ペイントリターダー (アクリル塗料用) ガイアノーツ T-02 アクリル系溶剤

ガイアノーツ T-02 アクリル系溶剤 タミヤ エナメル溶剤特大

タミヤ エナメル溶剤特大 ガイアノーツ T-05 エナメル系溶剤

ガイアノーツ T-05 エナメル系溶剤 ガイアノーツ T-12 速乾性エナメル系溶剤

ガイアノーツ T-12 速乾性エナメル系溶剤 GSIクレオス Mr.ペイントリムーバー

GSIクレオス Mr.ペイントリムーバー  タミヤ ペイントリムーバー

タミヤ ペイントリムーバー ガイアノーツ T-11r ガイアペイントリムーバーR

ガイアノーツ T-11r ガイアペイントリムーバーR

コメント